可再生能源的有效捕獲和連續循環利用是應對資源短缺和環境污染危機的有效途徑之一�����,發展高效的能源捕獲與回收材料對于人類的可持續發展至關重要�����。在過去的十年間����,各種太陽能�、風能、潮汐能等可再生能源的捕獲材料或裝置得到了廣泛的關注����,能量回收和循環系統的研究也取得了快速而顯著的進步����,但目前科學研究與實際應用之間的差距仍然是一個急需面對的挑戰�����。一方面����,污染物�����、酸堿腐蝕、冰覆���、風吹等外界因素不僅會降低材料的能量回收效率,更嚴重的是對能量回收系統核心材料造成永久性破壞�����;另一方面�����,產業化和生產成本作為決定能量回收材料競爭力的兩個關鍵因素��,仍然需要進一步完善。

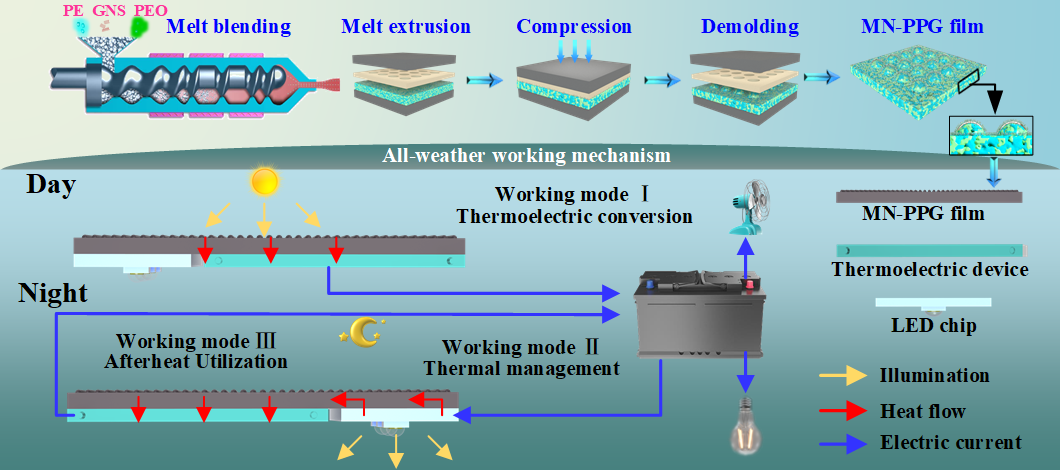

圖1 全天候能量回收與循環系統工作機理

近日,華中科技大學瞿金平院士團隊提出了一種具有化學�、潤濕和熱穩定性的全天候能量捕獲與循環利用復合材料的制備方法(圖1)��,即微擠注壓縮成型,用于高效地制造具有太陽能熱發電、LED芯片熱管理和余熱利用的仿生PE/PEO/GNS復合材料(MN-PPG)���。由于PEO和PE形成了共連續網絡結構,MN-PPG薄膜具有優異的形狀穩定性�、高能量存儲密度和良好的熱管理能力�����。MN-PPG薄膜表面的仿生復眼微納結構賦予其優異的陷光、超疏水����、耐酸堿性��、防冰和除冰性能,這意味著太陽能可以被更高效地轉化成熱量用于發電��,同時提高了材料的戶外使用適應性��。 此外,通過集成MN-PPG薄膜�����、LED芯片和熱電模塊,建立了多功能能量捕獲和循環系統,3個太陽下系統的輸出功率和開路電壓分別為2.5 W m?2和315.4 mV�����。更重要的是�����,該系統不僅可以對夜間照明LED芯片進行熱管理�,而且可以將其產生的余熱進一步轉換為電能�����,因此實現了全天候的能量捕獲與循環利用�����。這項工作打破了能量收集材料功能單一的局限性,為大規模制備適用于戶外環境的仿生能量收集材料提供了新的思路�����。相關工作以“Bioinspired Micro/Nanostructured Polyethylene/Poly(Ethylene Oxide)/Graphene Films with Robust Superhydrophobicity and Excellent Antireflectivity for Solar–Thermal Power Generation, Thermal Management, and Afterheat Utilization”為題發表在《ACS Nano》上����。全文鏈接(https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c06065)

團隊簡介:

華中科技大學瞿金平院士團隊自2019年組建至今,主要圍繞多相多組分體系傳遞與反應過程強化、生態難消納物質綠色化替代與再利用、功能材料綠色高效制造與產業化應用開展相關研究工作。團隊與國內外眾多高校�����、研究機構和企業保持密切合作��,目前在研縱向和橫向項目多項,擁有一批先進的高分子材料合成�����、加工和測試表征儀器設備���,具備完善的研究設施和科研條件�����。團隊常年招收碩士研究生��、博士研究生、科研助理����、機械工程師和博士后(tingwu@hust.edu.cn)�����。

吳婷,博士畢業于華南理工大學機械與汽車工程學院��,師從瞿金平院士����,2021年入職華中科技大學化學與化工學院,長期致力于聚合物成型加工新方法新裝備與功能高分子復合材料研究���,在Adv. Mater., ACS Nano, Chem. Eng. J., Small, Compos. Sci. Technol., Compos. Part B-Eng., Compos. Part A-Appl. S., Polymer, Soft Matter等國內外知名期刊上發表學術論文近30余篇���,其中一篇入選ESI Top 1%高被引���,申請發明專利8項�,主持和參與國家自然科學基金、國家重點研發計劃等國家和省部級科技項目及橫向項目10余項�。